《国家适应气候变化战略2035》强调基于自然的解决方案、因地制宜的分区域方法和气候适应性投资。概述

数十年来,随着自然灾害风险的增加以及陆地生态系统和水生生态系统的变化,气候相关的经济损失大幅增加。1990—2019年,在亚洲和太平洋地区,自然风险所引发的各种灾害造成财产、作物和牲畜损失近1.5万亿美元。仅2020年一年,亚洲自然灾害造成的总损失就高达670亿美元,其中仅有30亿美元,即不足5%,参加了保险。全球气候变化加上极端天气气候事件频发,严重威胁着人类的发展甚至生存,因此全球形成务必采取积极措施的共识。

为应对日益恶化的气候危机,中华人民共和国(中国)编制了《国家适应气候变化战略2035》(以下简称“《适应战略》”)。该战略遵循生态系统方法,涵盖自然生态系统(包括水资源、陆地生态系统、海洋与海岸带)和社会和经济系统(包括农业与粮食安全、健康与公共卫生、基础设施与重大工程、城市与人居环境、敏感二三产业)两大体系。《适应战略》倡导适应气候变化主流化,设定了各部门、地区到2035年应实现的宏伟目标。战略还明确了重点领域,包括气候变化监测、预警系统、风险管理和气候适应性投资。

《适应战略》为保障其实施符合各种不同情况,还将地理区域特征和国土空间规划考虑在内,重点谋划中国各经济区和生态区的落实工作,包括京津冀地区、粤港澳大湾区、长江三角洲、长江经济带和黄河流域。

本文总结了2022年6月22日举行的亚洲 开发银行气候变化基金《国家适应气候变化战略2035》项目结题研讨会上讨论分享的部分关键内容。

自然生态系统适应气候变化

从多个层面讲,水资源问题都是中国适应气候变化工作的重点。受气候变化影响,包括中国在内的许多国家面临的旱涝灾害风险加剧。2020年夏季季风期间,长江流域出现严重汛情,造成了最为惨重的损失,累计损失约合170亿美元,其中参加保险的比例仅占2%左右。此外,许多省份面临着水资源短缺问题,尤其是在黄河上游地区,深受干旱频发影响。

《适应战略》强调了气候适应型水资源管理系统和加大投资适应丰/枯水期的重要意义。这需要整合灰色和绿色基础设施,以及教育公众在旱季节约用水和提高其有关水生态系统服务的整体认识。除此之外,还要提升生物多样性或在城市推广以水调温减轻高温热浪,并建设社区牵头的创新型山洪灾害早期预警系统。

“生态文明”建设指人与自然和谐相处,达到适应气候变化的目的。农村地区往往受影响最为严重,又最依赖生态系统服务。人们很早就认识到,恢复生态系统可促进生态保护、可持续生计和适应三者间的协同增效。为此,《适应战略》凸显出气候适应型农业对粮食安全的关键作用。从自然生态系统角度看,通过作物多样化种植,能使作物不论在过度干旱还是潮湿的条件下都能很好地吸收并适应智慧农业实践,如在减少农药施用的同时提高药效,从而助力农村地区适应气候变化,促进农民收入来源多元化。

保护海洋生物多样性还能增强海洋抵御温度上升等各种气候变化影响的能力,保护人们赖以生存的渔业或生态旅游业。这为发展蓝色经济奠定了基础,也为子孙后代创造了机会。

经济和社会系统适应气候变化

气候在不断变化,各国政府和全社会必须多措并举,确保经济社会系统蓬勃发展。《适应战略》从根本上认识到通过加强绿色产业发展适应气候变化的重要意义。为此,在实践中,需颁布相关政策法规,引导脆弱产业沿着正确的方向发展。此外,还需借助不同的城市规划方法,建设适应气候变化的现代化公共基础设施。

《适应战略》强调必须开展有效的气候风险评估与监测的重要性,以持续开展有利于适应气候变化的经济活动和投资等。风险分析也必不可少,可帮助我们了解避免发生自然灾害的方式方法以及减轻风险和提高韧性的必要措施。

数字化在使适应气候变化成为所有行业领域的主流,特别是在风险评估和预警系统建设方面,发挥着不可或缺的作用。根据《适应战略》的设想,到2035年,将建成一个无缝、全覆盖的气候风险管理数字平台,利用智能技术和数字化技术评估特定风险,进行天气和气候预报。平台建设要求17部门密切协调配合,保证规划有效、资源配置和应急联动。

因地制宜的分区域适应方法

中国的《适应战略》在考虑地理区域特征和国土空间规划的基础上,确保各项建议适合关键地区的具体情况,能够释放影响力。黄河流域和长江流域是加强全流域适应气候变化的两大关键地区。

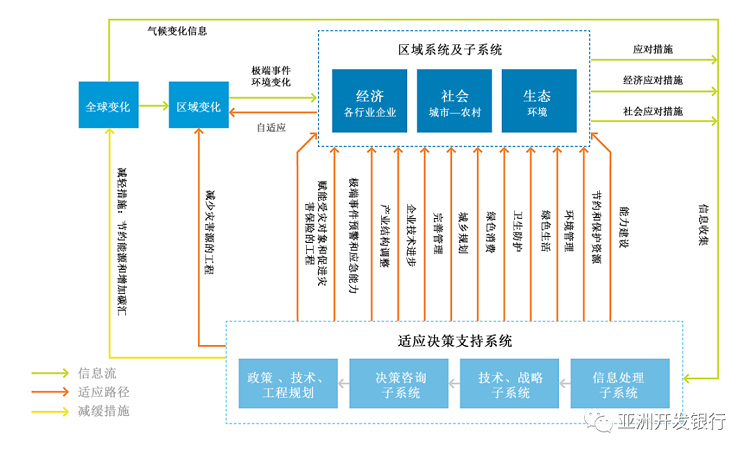

图1:各区域适应气候变化的基本框架

资料来源:气候变化基金《国家适应气候变化战略2035》项目结题研讨会

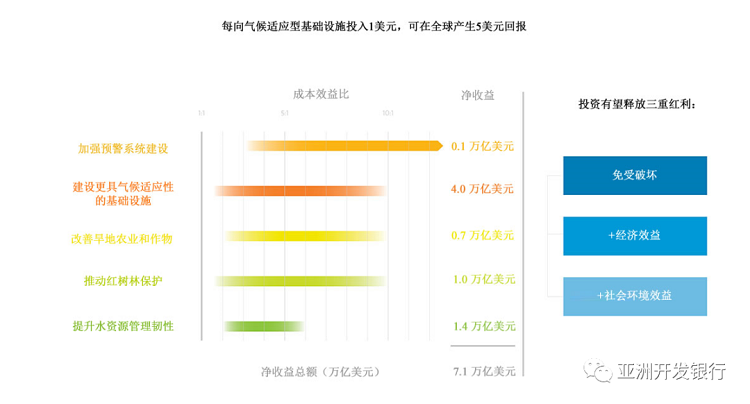

图2:适应气候变化有望带来高额经济回报

资料来源:全球适应委员会。2019年,《适应气候变化刻不容缓:呼吁建立应对气候变化全球领导力》。

为启动气候行动计划,必须整合各类金融资源,考虑与国内外及私人金融机构合作等方式。特别是在省级及以下各级,可利用联合融资模式把适应工作推向前进。